|

Меню сайта

|

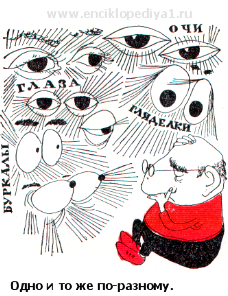

Язык и литература. Русский национальный языкЯзык и литература. Русский национальный языкРусский национальный язык — это прежде всего нормированный литературный язык, т. е. язык, которому обучают в школе и вузе, это язык газет, радио- и телевизионных передач, официальных выступлений и документов и т. п. Ему противостоят все более вытесняемые им многочисленные местные д и а л е к т ы национального языка. В повседневном общении людей, объединяемых профессией или общими интересами, широко распространены социальные диалекты, или жаргоны. Наконец, непринужденная бытовая речь обнаруживает общие для миллионов людей, даже хорошо владеющих литературным языком, признаки, которые принято называть просторечием. В зависимости от условий общения, от обстановки, от собеседников один и тот же человек говорит по-разному, но речь его остается русской. Легко может возникнуть мысль, что термин «литературный язык» — это просто другое наименование для «языка художественной литературы». Но совпадения здесь нет! Многие произведения М. Зощенко написаны от лица рассказчика, говорящего на просторечии, а не на литературном языке; диалектная речь в «Тихом Доне» М. Шолохова — важное средство создания художественного эффекта; «Манифест барона Врангеля» Д. Бедного задуман и осуществлен как монолог незадачливого барона, говорящего на варварской смеси двух языков (так называемая макароническая речь): Ихь фанге ан. Я нашинаю. Эс ист для всех советских мест, Для русский люд из краю в краю Баронский унзер манифест. Поэт создает своеобразный и убийственный словесный портрет лютого врага советского народа, но у читателя полное впечатление, что говорит сам барон. Так обычно строятся драматические произведения: авторской речи в них, как правило, нет (кроме ремарок типа «Сцена представляет собой...» и т. п.), а говорят одни персонажи, причем каждый по-своему. Легко заметить отличия авторской речи от речи героев в «Двенадцати» Блока или в «Василии Теркине» Твардовского. Если же речь всех героев в пьесе, романе или поэме выглядит сделанной, как говорится, на одну колодку, читатель вправе упрекнуть автора в языковом неправдоподобии. Зачем изучают литературный язык? Не проще ли пользоваться каждому своим родным диалектом? Проще-то проще, но только в том случае, если жить не общаясь с внешним миром, «не выходя за околицу». Во-первых, диалекты в некоторых языках не обеспечивают даже малейшего взаимопонимания. Пекинец, например, не понимает диалекта, на котором говорит житель Гуанчжоу. Но даже там, где различные диалекты гораздо ближе друг к другу (как, например, в русском языке), и устный язык и письменность в условиях национального государства не могут существовать без единых норм. Иначе мы становились бы в тупик перед такими диалектными высказываниями и текстами: «Какой сегодня папа вкусный!» (папа в некоторых диалектах значит «хлеб»), или: «Я еще нынче пол не пахала» (т. е. «не подметала»), или: «Поть сюды, ни ляжы.— Цаво тае?— Курича на уличы йийчо снясла». Во-вторых, литературный язык гораздо богаче самого богатого словами и выражениями диалекта. В диалектах просто отсутствуют сотни и тысячи слов, необходимых для учебника литературы, очерка о космических полетах, для дипломатической ноты или романа о Великой Отечественной войне. В-третьих, только тогда, когда у человека воспитано чувство общеязыковой нормы, он способен понимать всю прелесть обоснованных отступлений от нее, наслаждаться искусством художественного слова. Литературный язык впитал в себя многие богатства различных диалектов. Даже своим рождением он обязан именно диалекту — диалекту Москвы. Уже сложившийся литературный язык пополняется не только за счет заимствований из других языков. Так, слова зябь, почин, проран — диалектные по происхождению. Выражение наломать дров в прямом и переносном значении возникло в южновеликорусском наречии. Конечно, далеко не каждое диалектное слово, употребленное писателем, оседает в литературном языке, но именно художественной литературе он обязан многими словами и выражениями, ранее известными только в диалектах. Классический пример — слово зеленя, т. е. «молодые всходы хлебов», взятое И. С. Тургеневым из орловских говоров для «Записок охотника». В обогащении литературного языка участвуют и жаргоны. Сейчас никто уже не вспоминает первоначальное значение слова двурушник. А между тем оно служило в свое время жаргонным обозначением нищего на церковной паперти, который просил подаяния, протягивая к прихожанам обе руки сразу. Из жаргона бурсаков, учащихся духовных семинарий в дореволюционной России, происходит слово ерунда; из узкого круга профессиональных чертежников прошлого века проникло к нам (через произведения Ф. М. Достоевского) слово стушеваться; речь охотников обогатила литературный язык словом чуять и т. п. Внутри литературного языка есть свои выразительные средства. Это прежде всего разветвленные стилистические противопоставления. Например, нейтральному слову лоб, которое мы можем употреблять в любой ситуации, соответствует высокое слово чело, нейтральному глаза — высокое очи и низкое гляделки, нейтральному есть — высокое вкушать и т. д. Солидный том могли бы составить фразеологические выражения типа притча во языцех, как пить дать, попасть впросак, с глазу на глаз, и вся недолга; привычные метафоры: нос лодки, стрелять из орудия, сломя голову и многие другие. Но как ни богат литературный язык в этом отношении, язык художественной литературы неизмеримо превосходит его. Практически почти нет таких слов и языковых форм, которые не могли бы стать материалом для художественного образа. Даже грубость слова в художественном произведении может быть оправдана. Все дело, как писал Пушкин, «в чувстве соразмерности и сообразности». Вот показательный пример — стихотворение А. Вознесенского «В эмигрантском ресторане», которое начинается ... ругательством: Сволочь? дымен, точно войлок. Сволочь? бел, как альбинос. Мою водку дует сволочь. Сволочь? чавкает блином. Вопросительные знаки, оказавшиеся вопреки правилам пунктуации внутри предложений, очень красноречивы. Они сигнализируют о том, что одновременно с резкой и прямолинейной оценкой у поэта возникают какие-то сомнения. Внутренний стихотворный монолог поэта прерывается горячечной прозой — исповедью эмигранта: «конвои в лагерях — немецких, английских, северно-, потом южноамериканских, вы понимаете, Вознесенский?!» Сбивчивые поправки: «Роса там у нас, трава там у вас по колено. Вознесенский, вы понимаете?!»— выразительно передают тоску человека, потерявшего Родину. Поэт подчеркивает разрядкой: Из щетин его испитых, Из трясины страшных век, Как пытаемый из пыток, Вырывался синий свет — продирался человек! И все же сомнения остаются: вырваться из трясины нелегко. В последней строфе слова-антиподы сволочь и человек начинают соседние строчки и только высокое слово очи (подумайте, какое соседство: сволочь и очи!) еле уловимо подсказывает ответ на заключительный вопрос поэта: Сволочь очи подымает. Человек к дверям шагает. Встал. Идет. Не обернется. Он вернется? Острая, драматическая тема потребовала от поэта сильных языковых средств. Грубость слова в данном случае художественно оправдана. Отыскать для каждого образа единственные «нужные» слова, новые средства художественного выражения мыслей и чувств — вот задача, которую решают настоящие художники слова. О борьбе за свежую, точную, яркую речь говорят не только много раз перебеленные черновики рукописей, хранящиеся в литературных архивах и музеях, в фондах крупнейших писателей. Есть и прямые свидетельства этого. В статье «Как делать стихи» В. Маяковский подробно рассказывает о муках творчества: «Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется — не хватает какого-то сложка, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до исступления. Как будто сто раз примеряется на зуб не садящаяся коронка, и, наконец, после сотни примерок, ее нажали, и она села. Сходство для меня усугубляется еще и тем, что когда, наконец, эта коронка «села», у меня аж слезы из глаз (буквально) — от боли и от облегчения». В редчайшую минуту творческого удовлетворения Э. Багрицкий с законной гордостью сказал о мастерах языка: И вечер наш трудолюбив и тих. И слово, с которым мы Боролись всю жизнь,— оно теперь Подвластно нашей руке. Это поэтическое мастерство, конечно, не приходит само. Вот ты читаешь понравившиеся тебе стихи, писал в «Правде» поэт В. Алатырцев: И думаешь, наверно, что к поэту Сама пришла счастливая строка. А он искал полжизни строчку эту В космических глубинах языка.

|

ПОИСК

Block title

|